Es gibt nicht mehr viel Rosenkohl aus der Schweiz. Zu gross sind die Herausforderungen im Anbau. Der nötige Pflanzenschutz fehlt. Einige Bauern sind ihm trotzdem treu geblieben. Zum Beispiel Reto Minder. Warum? Und inwiefern ist der Rosenkohl beispielhaft für viele Zukunftsfragen in der Landwirtschaft?

Keine rosige Zukunft

Bilder ― Oliver Hallberg, Priska Fuhrer

und Attila Janes

Text ― Julia Spahr

«Wir sind nur noch sieben Produzenten.

Vor zehn Jahren waren es noch 20.»

Wie es sich im Winter fürs Seeland gehört, liegt dichter Nebel über den Wiesen. Während das grosszügige Fenster in Reto Minders Wohnzimmer im Sommer einen Blick auf die Alpen gewährt, sind an diesem Tag selbst die Obstbäume vor dem Haus nur schemenhaft zu erkennen. Minder wohnt in Jeuss FR. Hier ist er aufgewachsen. Hier bauert er. In guter Seeländer Tradition baut er Rosenkohl an. Er ist zudem Präsident der Seeländer Rosenkohlproduzenten. Nunmehr ein kleiner Verein. «Wir sind nur noch sieben Produzenten. Vor zehn Jahren waren es noch 20. Damals hatten wir 60 bis 70 Hektaren. 2022 waren wir noch bei 23», sagt Minder.

Auch schweizweit gesehen, wächst weniger Rosenkohl als auch schon. «Heute bauen noch etwa zehn Betriebe auf einer grösseren Fläche und fast zehn Betriebe auf einer kleineren Flächen Rosenkohl an», sagt Markus Waber vom Verband Schweizer Gemüseproduzenten. Insgesamt sind das 93,1 Hektaren, von denen 2022 940 Tonnen Rosenkohl geerntet wurden. Während es noch vor fünf Jahren 97,3 Hektaren waren mit 1252 Tonnen Ertrag. Tendenz sinkend. Der Rosenkohlkonsum der Schweizerinnen und Schweizer geht aber nicht mit der Anbaumenge zurück. Im Gegenteil. 2010 lag der Pro-Kopf-Konsum bei 200 Gramm – mittlerweile hat er sich bei etwa 260 Gramm eingependelt. Deshalb wird Rosenkohl importiert. Während es 2018 noch 550 Tonnen waren, waren es letztes Jahr mit 1334 Tonnen fast die dreifache Menge.

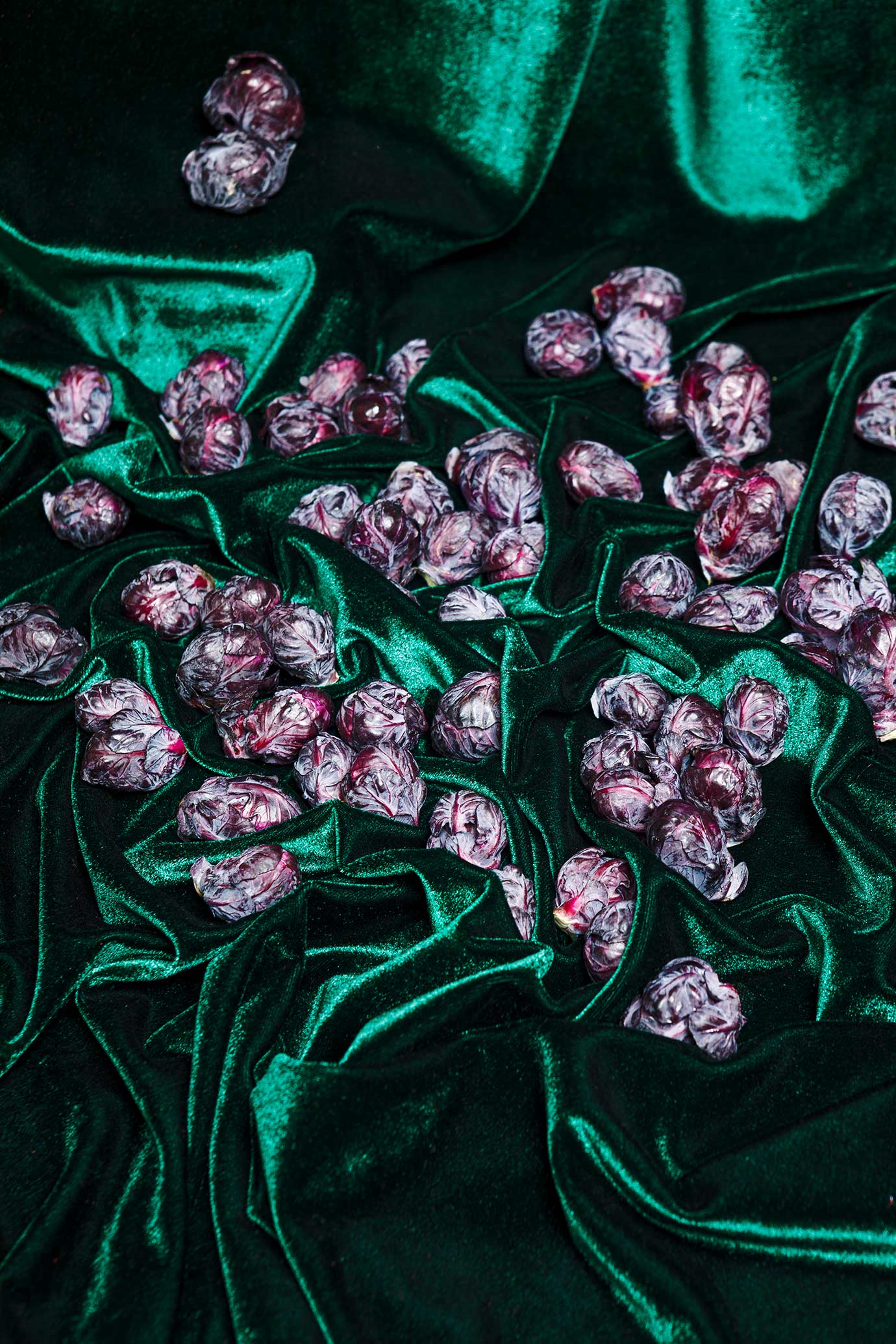

Rosenkohl muss nicht zwingend grün sein. Es gibt auch violette Sorten.

Reto Minder hält an diesem Gemüse fest.

Auch die Blätter sind einen Blick wert.

Schwarze Röseli

Wie konnte das so weit kommen? Das Gemüse gedeiht doch grundsätzlich unter hiesigen klimatischen Bedingungen gut, und die Nachfrage ist da. «Rosenkohl ist anspruchsvoll», sagt Minder. Die Pflanze steht lange auf dem Feld. Vom Auspflanzen im April bis zur Ernte, die je nach Sorte zwischen September und Anfang Januar stattfindet. Über eine so lange Zeit gilt es, die Pflanze gesund und schädlingsfrei zu behalten. Das ist die grosse Herausforderung. Die Bauern investieren sehr viel Geld in die Kultur, bis sie das erste Kilo ernten und gehen dadurch ein Risiko ein, das sie nicht nur finanziell, sondern auch psychisch belasten kann. In den letzten Jahren hat sich die Situation verschärft, da immer mehr Pflanzenschutzmittel durch den Bund verboten wurden.

Das bewirkt, dass der Rosenkohl gewissen Schädlingen und Krankheiten ausgeliefert ist. Zum Beispiel der Kohlmottenschildlaus, auch Weisse Fliege genannt. Sie scheidet den zuckerhaltigen und klebrigen Honigtau aus. Der bildet sowohl auf den Blättern als auch auf den Röseli ein Nährmedium für den Schwärzepilz. Und der wiederum führt zu einem schwarzen Belag. Der könnte ohne Weiteres abgewaschen und das Röseli gegessen werden. «Trotzdem will niemand im Laden schwarzen Rosenkohl», sagt Minder.

«Es ist ein Wunschdenken, dass man im Gemüsebau ganz ohne Pflanzenschutz auskommen kann.»

Die Produzenten müssten die Ernte selbst waschen oder die schwarzen Partien abschneiden, bevor sie das Gemüse verkaufen. Das werde zum Teil gemacht. Es bedeute aber viel Aufwand. Und man verliere durchs Abschneiden einen Drittel bis zur Hälfte des Gewichts. Das Endprodukt wird dadurch so teuer, dass es nicht konkurrenzfähig ist. «Wir haben gesehen, dass dieser Rosenkohl kaum verkauft wird. Wer greift schon zum kleineren, der einen Drittel teurer ist als der schöne grosse daneben aus dem Ausland?» Besonders in Jahren, in denen ohnehin alles teurer werde, bevorzugten die Leute nicht zwingend das Schweizer Produkt, wenn es viel mehr koste.

Der fehlende Pflanzenschutz und die damit einhergehenden Schwierigkeiten sind laut Minder der Hauptgrund, weshalb der Anbau zurückging. «Das Paradoxe ist, dass die Nachfrage da ist. Hier im Seeland könnten wir locker die doppelte Menge produzieren und vermarkten», sagt er. «Es lässt mir der Kopf nicht zu, aufzuhören.»

Reto Minder nimmt ein paar Röschen mit, der Rest bleibt noch etwas auf dem Feld.

Je nach Sorte findet die Ernte zwischen September und Anfang Januar statt.

Zum Schutz der Menschen?

Mittlerweile steht Minder auf einem Feld mit Rosenkohl. Der Nebel hat sich gelichtet und der Blick ist frei bis zu den Alpen. Minder bricht ein paar Röschen ab. Es ist eine spezielle Sorte, sie ist violett. Minder betrachtet die Blätter, die wie zu einer Blüte geformt sind, und deutet auf die Röschen am Stamm. «Es ist eine faszinierende Pflanze», sagt er und blickt über das Feld.

Hört man ihn reden, stellt sich die Frage, wie nachhaltig der Entscheid des Bundes ist, Pflanzenschutzmittel zu verbieten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sagt dazu, dass die Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel, die in der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) definiert sind, in den letzten zwei Jahrzehnten strenger geworden seien, um Mensch, Tier und Umwelt besser zu schützen. Viele ältere Wirkstoffe und Produkte wurden zurückgezogen, weil sie diese Kriterien nicht mehr erfüllten. Das leuchtet ein. Gleichzeitig wirkt aber das Argument des Schutzes fadenscheinig. De facto essen Schweizerinnen und Schweizer Rosenkohl, der mit den betreffenden Mitteln behandelt wurde, zumal das Gemüse vor allem aus Belgien und Holland in die Schweiz importiert wird, wo diese Mittel weiterhin eingesetzt werden.

Ein selten gewordenes Bild im Seeland.

Gleichzeitig kann man nicht ausser Acht lassen, dass Bemühungen rund um die Reduktion von Pflanzenschutz langfristig Sinn ergeben und nötig sind, auch wenn es zunächst im Kleinen passiert. Auch Minder sagt dazu, dass Landwirte «natürlich» keine toxischen Produkte einsetzen wollen. «Aber wir brauchen Alternativen, um die von Konsumentinnen und Detailhändlern gewünschte Qualität zu erzielen.» Er selbst habe viel ausprobiert und «sehr viele Anstrengungen unternommen, um Alternativen auszuloten». Er arbeitet mit Pflanzenschutzmitteln, die im Biolandbau eingesetzt werden. Mit Seife, Pflanzenstärkungsmittel und Homöopathie. Manchmal sei es gelungen, manchmal sei die Ernte einer Parzelle verloren gegangen. Grundsätzlich sei es «ein Wunschdenken», dass man im Gemüsebau ganz ohne Pflanzenschutz auskommen kann.

Die Röschen wachsen dicht an dicht direkt am Stängel.

Fokus auf den Boden

Das heisst aber nicht, dass sich Minder keine Gedanken macht zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. «Ich betreibe seit 25 Jahren konservierende Landwirtschaft», sagt er. Und er ist Präsident der Swiss No-Till, der schweizerischen Gesellschaft für bodenschonende Landwirtschaft. Er achtet darauf, dass seine Böden möglichst immer begrünt sind, macht Versuche mit Untersaat und sät Blühstreifen in den Rosenkohl. Mindestens genauso wichtig wie die Biodiversität auf den Feldern sei aber jene im Boden. Die erreiche man etwa dadurch, dass man den Boden nicht bewege. Ihn nicht pflüge, sondern schonender behandle, wie es bei No-Till der Grundsatz ist.

Dank der Investition in den Boden seien die Erträge auf seinem Betrieb konstant. Sie hätten weniger Schwankungen, die Resilienz des Bodens und der Pflanzen steigt gegenüber Wetterextremen. Genau das führe ihn zur Überzeugung, dass nicht der Fokus und das Verbot von chemischem Pflanzenschutz langfristige Lösungen bringe. «Vielmehr ist der Bodenaufbau- und die -fruchtbarkeit die wichtigste Komponente für eine zukunftsfähige Landwirtschaft», so der Bauer, während er das Feld verlässt, wo der Nebel langsam wieder aufsteigt.

«Das Paradoxe ist, dass die Nachfrage da ist. Hier im Seeland könnten wir locker die doppelte Menge produzieren und vermarkten.»

Eine Handvoll gesundes und schönes Gemüse.

Die Bauern investieren sehr viel Geld in die Kultur, bis sie das erste Kilo ernten.